WALTER KAITNA*

DIE VISUALISIERUNG VON KRÄFTEN

Texte und Bilder aus dem Werkskatalog 1982

Das Phänomen Kraft kann nicht unmittelbar sehbar gemacht werden. Nur über die Wechselbeziehung zwischen Kraft und Formänderung, die in allen statischen Konstruktionen besteht, ist dies möglich. Mit meinen Objekten visualisiere ich diese sonst unsichtbaren Vorgänge und möchte sie bewußt machen.

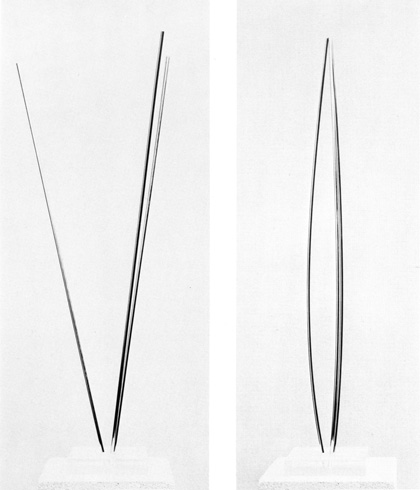

Statische Kräftesysteme sind gekennzeichnet durch den Gleichgewichtszustand zwischen den äußeren (angreifenden) und den inneren (werkstoffgebundenen) Kräften. Um dieses Kräftespiel zu veranschaulichen, habe ich die statische Aufgabenstellung auf einen möglichst einfachen Fall zurückgeführt und die Formänderungen wurden, im Vergleich mit Baukonstruktionen, wesentlich überhöht und dadurch leicht erkennbar gemacht. Also eine Konstruktion gewählt, die aus sehr schlanken Elementen besteht, die vorwiegend auf reine Biegung beansprucht werden und deren Spannungen – selbst bei großer Formänderung – noch unter der Elastizitätsgrenze bleiben.

Hierfür eignet sich besonders ein gerader Stab aus hochwertigem Stahl, der an einem Ende in eine Bodenplatte eingespannt ist und an dessen anderem freien Ende, senkrecht auf die Stabachse, eine Einzelkraft wirkt. Der Stab biegt sich unter dem Einfluß der Kraft, bis zwischen dieser und den inneren Kräften statisches Gleichgewicht eintritt. Diese Biegelinie des Stabes ist mathematisch exakt definierbar. Mit zunehmender Kraft wächst auch die Biegung des Stabes, sodaß aus dem Grad der Krümmung die Intensität der Kraft empfunden werden kann. Diese Abhängigkeit zwischen Kraft und Krümmung besteht solange, als die im Element auftretenden Spannungen unter der Proportionalitätsgrenze des verwendeten Stahles, das heißt im elastischen Bereich, bleiben. In diesem Falle bleibt, während der Stab gebogen ist, die Kraft in ihrer vollen Größe wirksam. Hört die Wirkung auf, dann nimmt der Stab wieder seine ursprüngliche, gerade Gestalt an. Spannung und Entspannung sowie Biegung und Streckung bleiben reversibel. Würde die Spannung die Proportionalitätsgrenze überschreiten, käme es zu einer bleibenden Formänderung – einer Verbiegung – des Stabes. Die für diese Verbiegung erforderliche Kraft wäre in Arbeit umgewandelt worden und die ursprüngliche funktionelle Abhängigkeit zwischen Kraft und Biegung bestünde nicht mehr – die Reversibilität des Vorganges wäre gestört.

|

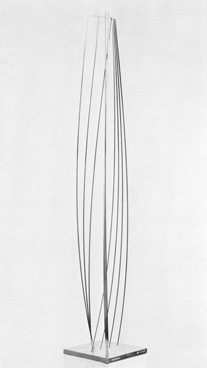

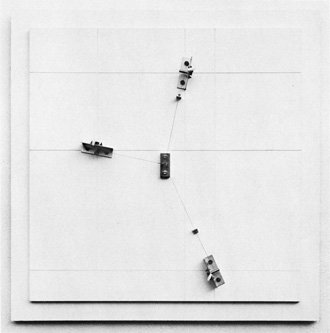

Kräftesystem 1 – entspannt (links) und gespannt (rechts), 1962 |

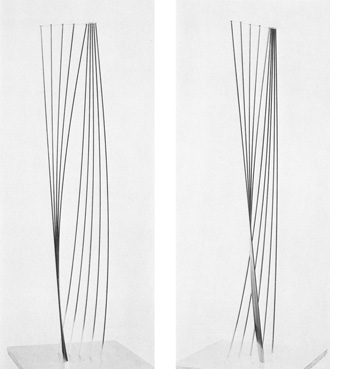

Die räumliche Verteilung der Stäbe zeichnet die künftige Gestalt vor und bedeutet die Determinierung der Strukturelemente vor dem Einbringen physikalischer Kräfte.

Struktur und Gestalt gehen aus einer Überlagerung entgegengesetzt gerichteter Kräfte hervor, deren permanente Wechselwirkung das Gleichgewicht erhält.

|

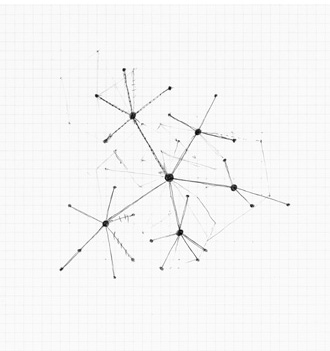

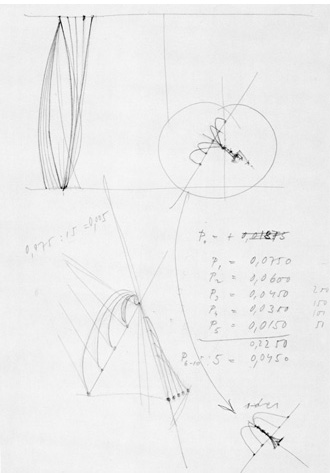

Mehrere Stäbe, die in einer Bodenplatte eingespannt sind und auf die beschriebene Weise zu einer gemeinsamen Spitze vereinigt werden, bilden ein Kräftesystem. Voraussetzung hierfür ist, daß die Vektorsumme aller Kräfte gleich Null ist; die Kräfte also im Gleichgewicht stehen. Die Richtungen der Kräfte werden als Zuordnung der Krümmungen im Raum sichtbar.

Der Entwurf solcher Kräftesysteme ist, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, weitgehend frei. So können vor allem Größe und Richtung der auf die Stäbe wirkenden Kräfte und die Einspannstellen der Stäbe beliebig festgesetzt werden. Die Berechnung, mit den Dimensionen des Entwurfes in Verbindung mit den Materialeigenschaften der Stäbe, ergibt die exakten Werte für die Einspannwinkel und die Länge der Stäbe.

|

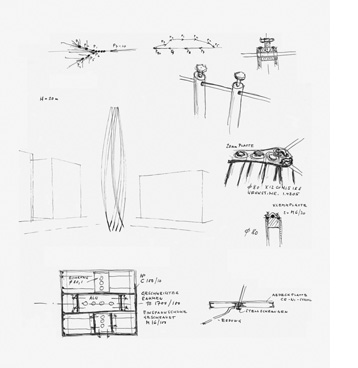

Kräftesystem 77 – Entwurfszeichung, 1965 |

|

Kräftesystem 77 – Stabobjekt (Ansicht 1-3), 1965 |

|

Satelliten – Vorentwurf, 1982 |

Das gestaltbildende Prinzip alles Stofflichen beruht auf Kräften und deren gesetzmäßigem Wirken in Raum und Zeit.

Kräftekonstellationen führen zu Kräftesystemen und erzeugen die bewegte und die ruhende Weit. Sie bilden Strukturen von äußerster Flexibilität und es scheint, als wären die Empfindungen von Krafteinwirkungen – von Spannung und Entspannung, von Gleich- und Ungleichgewicht, von statischen und dynamischen Zuständen – derart existenzielle Erfahrungen, daß sie unser Denken, Fühlen und Wahrnehmen maßgeblich bestimmen.

Meine Arbeiten dienen der Gestaltung dieser Beziehungen und folgen subjektiven Vorstellungen im Einklang mit der Gesetzmäßigkeit physikalischer Kräfte und der konkreten Beschaffenheit eines Materials.

Sie sind der Ausdruck „Struktureller Gleichgewichtsordnungen“, die mathematisch beschreibbar sind und über adäquate Kräftekonstellationen realisiert werden.

|

Kräftesystem 186 – Entwurfszeichnung, 1980 |

Eine Konstellation ist die Summe aller an einem Körper gleichzeitig angreifenden Kräfte, definiert durch deren Intensitäten und Richtungen. Sie ist eine Verknüpfung von Wirkungen. Ihre Elemente bedingen sich gegenseitig, gleichberechtigt im System, in kollektiver Abhängigkeit bilden sie Ganzheiten. Ganzheiten, die punktuelle Ordnungen im Fluß fortschreitender Veränderung darstellen.

Gleichgewicht bedeutet für mich weniger den Ausdruck eines definierten physikalischen oder formalen Zustandes, als die Bedingung für ein gleichzeitiges und von bestimmten Relationen der Wertigkeit und der Orientierung abhängiges Zusammentreffen von Umständen.

Die Verschiedenheit der Erscheinungsformen von Kräftekonstellationen beruhen auf der Verschiedenheit der Materialien (Medien), an denen sie sich manifestieren können.

|

Kräftesystem 186 – „Raum und Zeit“ (Ansicht 1-4), 1980

Durch die Beschränkung auf ein einheitliches Element, den in eine Bodenplatte eingespannten und durch eine angreifende Kraft elastisch gekrümmten Stahlstab, dessen einzige Variabilität im Grad seiner Krümmung besteht, werden Kräfte sichtbar.

Die kooperative Wechselwirkung von Gesetz und Freiheit manifestiert sich an der räumlichen Lage der unteren und oberen Stabenden. Die Spitzen der Stäbe sind durch die innere Struktur der jeweiligen Kräftekonstellation festgelegt. Die Lage der Fußpunkte kann ich frei entscheiden.

Auf diese Weise entwickle ich das gesamte Formenrepertoire für meine räumlichen Objekte.

Kräftesystem 247 – „Hommage à Josef Mathias Hauer", 1981 (Entwurfszeichnung und Stabobjekt)

Kräftesystem 257, 1981 (Entwurf für eine 20 Meter hohe Großplastik und Stabobjekt)

|

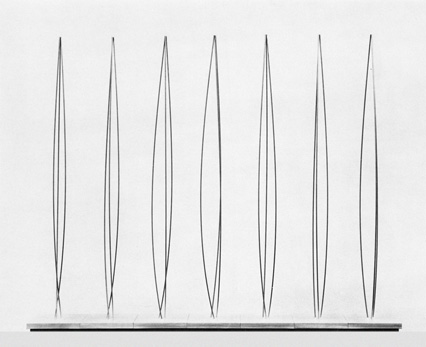

Kräftesystem 96 – „Wandlung“, 1976 |

Bei gleichbleibender Anordnung der Bohrlöcher in der Bodenplatte werden die Kräfte jeder Kräftekonstellation um jeweils 30 Grad gedreht, wobei sich bei einer Gesamtdrehung von 180 Grad sieben unterschiedliche Varianten ergeben.

|

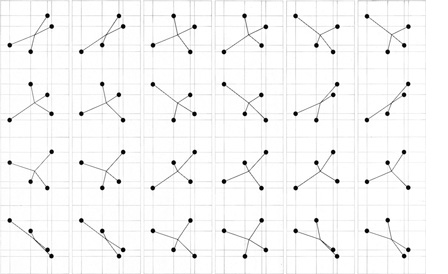

Die innere Ordnung einer Kräftekonstellation wird durch die Festlegung ihres Strukturfeldes (Koordinatenraster) nach außen erweitert und bringt eine limitierte Anzahl an Varianten hervor, die in ihrer Gesamtheit zu einer komplexen, höheren Ordnung führen.

Der Übergang von einem Gleichgewichtszustand in einen anderen erfolgt über instabile Phasen, deren Charakter von der Vielfalt alternativer Wege gekennzeichnet ist.

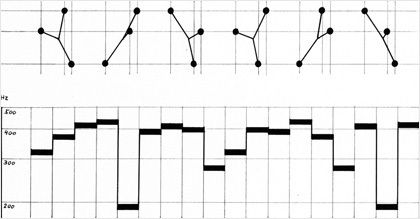

WerksNr. 187 – „Klangbild-Variationen" zu Kräftesystem 174 (rechts), 1978

|

Klangobjekt C157, 1979

(basierend auf Kräftesystem 1

und in Übereinstimmung mit Klangbild B131) |

Eine Kraft, die aufgewendet wird, um einen geraden Stab in bestimmter Weise zu biegen, in eine Stahlsaite eingebracht, ermöglicht es, einen Ton zu erzeugen, dessen Frequenz von dieser Kraft abhängig ist. Der Grad der Biegung und die Höhe des Tones sind Funktionen der gleichen Kraft.

|

|

WerksNr. 131, 1978 (basierend auf Kräftesystem 1) |

Die Konstellation der formbildenden Kräfte eines Objektes als entsprechende Saitenspannungen dargestellt, ergibt ein Tonmaterial mit adäquatem Intervallverhältnis.

|

|

Variation und Partitur, 1978

(basierend auf Kräftesystem 1) |

Die Konstellation der formbildenden Kräfte eines Objektes als entsprechende Saitenspannungen dargestellt, ergibt ein Tonmaterial mit adäquatem Intervallverhältnis.

|

|

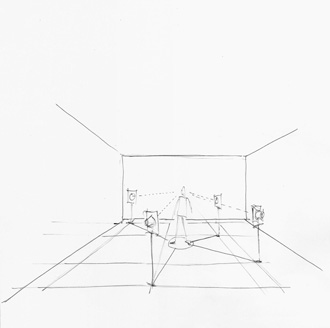

Anordnung der Lautsprecher im Raum – Zeichnung, 1979 |

Die Anordnung der Lautsprecher im Sinne der Kraftrichtungen ermöglicht die akustische Wahrnehmung einer Kräftekonstellation unter Einbeziehung des Richtunghörens.

|

|

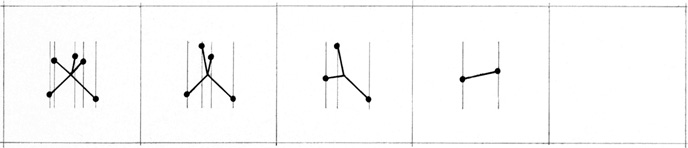

Projektion der Kräfte in die Ebene – Zeichnung, 1980 |

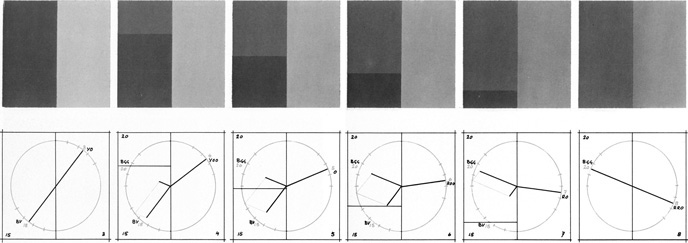

Für die Darstellung der Kräftezusammenhänge in der Fläche oder als Relation von Flächen bestimmter Größen verwende ich die Projektion als geeignete Methode der Übertragung.

Räumliche Formen beruhen auf räumlich strukturierten Kräftekonstellationen.

Projiziert man sie auf eine Ebene, entstehen Deformationen. Das bedeutet, daß das projizierte Abbild, einer veränderten, nunmehr flächigen Struktur der Formbildenden Kräftekonstellation entspricht.

Auf dieser Grundlage entwickle ich meine zweidimensionalen Arbeiten.

|

Durch Vereinigung von je zwei Kräften kommt es zu einer schrittweisen, formalen Reduktion der Gleichgewichtsordnung, die in der vorletzten Phase als Symmetrie von zwei gleich großen, entgegengesetzt gerichteten Kräften erscheint und schließlich in der letzten Phase zur Auflösung führt.

Projektion und Reduktion einer Kräftekonstellation – Zeichnungen, 1980

|

Darstellung einer Kräftekonstellation im Farbkreis –

Zeichnung, 1980 |

Die Richtungen der Kraftvektoren im 24teiligen Farbkreis (als Vereinfachung stufenloser Farbübergänge) bestimmen die Intervalle der Farbtöne. Die Beträge der Kraftvektoren, in die Ebene projiziert, ergeben die Relation der Farbflächen.

Eine Kräftekonstellation kann daher als Bildmaterial ausgedrückt werden, in dem Farbflächen den Einzelkräften adäquat sind.

Der Farbkreis ist so ausgeteilt, daß in den Drittelpunkten die Farben Gelb, Rot und Blau liegen, ihnen gegenüber die Gegenfarben, und die verbleibenden Zwischenräume empfindungsgemäß gleich abgestuft sind.

|

Farbdarstellung des Überganges einer Konstellation (Gelborange, Blauviolett) in eine andere (Rotrotorange, Blaugrüngrün) durch sukzessiven Abbau von Blauviolett und gleichzeitigem Aufbau von Blaugrüngrün. Die Gegenseite ergibt sich jeweils aus der Gleichgewichtsbedingung und verändert sich von Gelborange stufenweise im 24teiligen Farbkreis bis Rotrotorange.

Darstellung des Überganges einer Kräftekonstellation in eine andere – Zeichnungen, 1981

Entfaltung einer Kräftekonstellation,

eingeschränkt durch eine Randbedingung

(das Quadrat), 1981

|

| * DI Dr. Walter Kaitna (siehe Biographie). Dieser Text und die Abbildungen entstammen dem Werkskatalog

Walter Kaitna – Kräftesysteme, Wien 1982 |

|

|